Dependencia, subdesarrollo y desigualdad multidimensional: problemas estructurales de Latinoamérica

Dependency, underdevelopment and multidimensional inequality: structural problems of Latin America

José Moisés Alfaro Alvarado

Universidad de El Salvador

https://orcid.org/0009-0007-1620-0460

https://orcid.org/0009-0007-1620-0460

Resumen

El estudio pretende exponer la relación entre dependencia, subdesarrollo y desigualdad multidimensional en Latinoamérica mediante el análisis de la teoría de la dependencia. Para esto se hizo una revisión de distintos autores, que exponen cuantitativamente los datos de trabajo de campo y otras investigaciones que reflejan cómo la desigualdad, es un problema que supera la dimensión del ingreso económico y se convierte en un problema de acceso y respeto a los derechos básicos de la dignidad humana. Dentro de los más importantes hallazgos de esta investigación está el reconocimiento de que la desigualdad constituye un problema transgeneracional, donde el patrón de pobreza y ascenso social se transmite de padres a hijos durante décadas, convirtiéndolo en un problema estructural de la sociedad latinoamericana.

Palabras clave: dependencia, derechos humanos, desigualdad social, pobreza.

Abstract

This study aims to expose the relationship between dependency, underdevelopment, and multidimensional inequality in Latin America through the analysis of dependency theory. For this purpose, a review was made of different authors, who quantitatively exposed fieldwork data and other research that reflect how inequality is a problem that goes beyond the dimension of economic income and becomes a problem of access and respect for the fundamental rights of human dignity. Among the most important findings of this research is the recognition that inequality is a transgenerational problem where the pattern of poverty and upward social mobility has been transmitted from parents to children for decades, making it a structural problem in Latin American society.

Keywords: dependency, human rights, poverty, social inequality.

- Introducción

La teoría de la dependencia nace en la década de los sesenta como una forma de explicar el poco desarrollo latente en Latinoamérica durante el siglo XX, generando una crítica a la propuesta emanada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), llamada teoría del desarrollo, cuyo eje principal era la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Una de las características principales que plantea la teoría de la dependencia es que la estructura de la economía mundial es perjudicial para los países no desarrollados, debido a que su diseño de metrópoli-satélite les genera dependencia económica y tecnológica a las naciones desarrolladas lo que establece un control hegemónico entre naciones, limitando así su desarrollo.

Desde esta perspectiva, los países dependientes entregan sus recursos naturales y fuerza de trabajo, se convierten en receptores de tecnologías obsoletas descartadas por los países industrializados. Además, para las grandes potencias es primordial que estas relaciones se prolonguen para su beneficio; por lo tanto, establecen intercambios comerciales a través de políticas internacionales, influenciando así a las instituciones y sus relaciones productivas. Llegan al punto, en caso de ser necesario, de sancionar a nivel internacional.

La crítica fundamental que plantea la teoría de la dependencia al desarrollo mediante la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) es que, pese al proteccionismo y a las importaciones que puedan establecer los países dependientes, el incipiente desarrollo industrial y tecnológico de la región era incapaz de competir con los precios y la calidad de la manufactura de los países de la metrópoli, lo que tarde o temprano terminaría generando un desgaste mayor para el Estado que debía subvencionar parte de este crecimiento estructural (Marini, 1973). Es por ello que la importancia de la propuesta de la dependencia es que constituye un sustento clave para explicar otros procesos derivados de las relaciones internacionales desiguales, como el antidesarrollo (Malavé Mata, 1974), las constituciones de burocracias netamente exportadoras (Wyczykier, 2017), la superexplotación laboral, la desigualdad multidimensional entre otros elementos que se experimentan con mayor profundidad en los países que conforman el Tercer Mundo.

Desde que Thomas Piketty publicó el libro El capital en el siglo XXI en el año 2013, se han encendido una serie de alarmas entre los intelectuales y organismos internacionales sobre el inusual y creciente nivel de desigualdad con el que opera actualmente el capitalismo globalizado, el autor, con experticia en este tema y más de 15 años de investigación; retrata cómo la promesa de un mayor bienestar para todos ofrecida por el neoliberalismo no sólo no se ha cumplido, sino que está lejos de llegar a su meta, debido al fenómeno de la concentración de riquezas. En términos generales, los debates entre intelectuales y políticos sobre la distribución de la riqueza se han alimentado sobre todo de grandes prejuicios y muy pocos datos donde las ideas promulgadas sobre la igualdad jurídica y el crecimiento económico son un discurso que intenta ocultar los contrastes de las sociedades (Piketty, 2013, p. 1).

Por consiguiente, estas desigualdades no sólo se expresan en el acceso al ingreso económico, sino que dificultan el acceso de las personas a las necesidades esenciales. La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) en un informe publicado en 2022, reconoce seis indicadores de la desigualdad que afectan a Latinoamérica:

- Acceso a la salud y la vida

- Seguridad legal y física

- Educación

- Trabajo digno y seguridad financiera

- Condiciones de vida

- Participación (FUDECEN, 2022)

Además, Jiménez y López (2021) plantean que «la desigualdad hace referencia a la forma en que se distribuyen tanto los recursos como la riqueza generada. Es un fenómeno gemelo de la pobreza; son dos caras de la misma moneda, ya que la pobreza genera desigualdad y viceversa» (p. 8). Aunque es común que en muchos estudios esta se mida por la cantidad de ingresos de una familia mediante el coeficiente de Gini. Sin embargo, otros expertos reconocen que el ingreso no es en sí mismo un factor determinante de estudio y que la forma correcta de medir la desigualdad es bajo el concepto de desigualdad multidimensional, que puede ser determinado como la carencia de elementos importantes que condicionan la vida de las personas como: el acceso a la salud, educación, seguridad legal, entre otras. Además, el hecho de que no existan avances significativos para reducir la desigualdad es debido principalmente a las políticas del neoliberalismo, la corrupción del aparato burocrático y la inmensa presión de los lobbys empresariales. Desde esta perspectiva el medir la desigualdad sólo desde el punto de vista del ingreso ocultaría otros problemas como la inversión pública y la voluntad política de los gobiernos.

- Objetivo de la investigación

El objetivo de la investigación es analizar la relación entre dependencia, subdesarrollo y la desigualdad multidimensional en América Latina, específicamente en el contexto de El Salvador. Se busca entender cómo las diversas dimensiones de la pobreza y la desigualdad afectan las condiciones de vida de los individuos y cómo la falta de acceso a servicios financieros incide en el desarrollo económico de las comunidades buscando así generar reflexiones que contribuyan a la comprensión del fenómeno en el contexto regional.

- Metodología

Este artículo se caracteriza por ser un artículo de revisión bibliográfica. Esto indica que es un documento académico, realizado por medio de la revisión sistemática de libros, artículos, tesis y otros documentos, con la finalidad de obtener información, sintetizarla y organizarla conforme a las necesidades del autor, haciendo uso de una metodología de tipo cuantitativo, basada en la revisión documental con un alcance descriptivo; para presentar una perspectiva encausada a dar explicación a la relación entre dependencia, subdesarrollo y la desigualdad multidimensional en América Latina, específicamente en el contexto de El Salvador, caracterizando el rol que juegan estas variables en el panorama económico de la región.

Analizando cómo las diversas dimensiones de la pobreza y la desigualdad afectan las condiciones de vida de los individuos y cómo inciden en el desarrollo económico de las comunidades. Además, se buscó información de autores entendidos en la materia, así como medios y sitios de referencia confiables para el análisis económico, lo que permitió mantener la seriedad y compromiso que un artículo académico requiere.

Dentro de los resultados del estudio, se observa que Latinoamérica se encuentra atrapada en un círculo vicioso, donde ninguno de estos factores puede desarrollarse por sí mismo debido a la necesaria correlación entre ellos y que se ven limitados constantemente por problemas estructurales producto de las relaciones históricas de nuestros sistemas económicos.

- Aspectos estructurales de la desigualdad

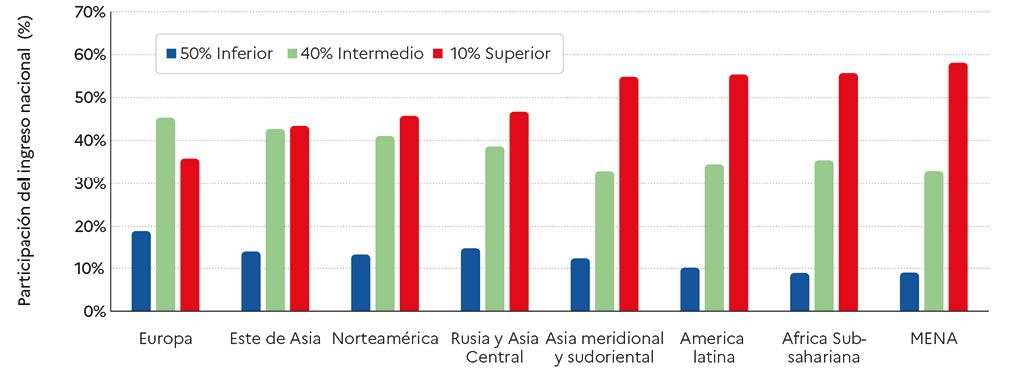

Al observar la acumulación de riqueza según plantea el informe de desigualdad de World Inequality Lab (2022) «La mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2 % del total de la riqueza. En contraste, el 10 % más rico de la población mundial posee el 76 % de toda la riqueza» (p. 4). Información que contrasta con investigaciones desarrolladas por Piketty (2013). Además de la desigualdad existen dentro de las naciones entre ciudadanos de primera y tercera clase, diferencias enormes que promueven el subdesarrollo, la superexportación y la dependencia; lo cual prolonga la erradicación de la pobreza a largo plazo, esto debido a la falta de inversión pública en infraestructura y servicios básicos. Fue Ruy Mauro Marini a fines de los 60 quien rescató algunas teorías olvidadas del tomo III de El Capital para volver a cuestionarse algo que se hacía evidente. Lo cual explica en la actualidad por qué gran parte de los lobbys empresariales y la CEPAL no pretenden controvertir abiertamente una solución a la relación desigual entre las grandes potencias y el tercer mundo (Marini, 1973).

Figura 1. La mitad más pobre está rezagada: 50 % inferior, 40 % medio y 10 % superior de la participación de los ingresos de todo el mundo.

Nota. Se observa que en América Latina el 10 % más rico retiene el 55 % de la renta nacional, mientras que en Europa significa un 36 %. Fuente: World Inequality Lab (2022).

Los datos proporcionados por organismos internacionales evidencian un alto nivel de desatención sobre este problema, ya que los discursos de los distintos gobiernos contienen un enfoque político dentro de sus declaraciones. Alegan actuar de buena fe, pero evitan discutir los convenios y tratados internacionales que afectan la economía del país. Un caso ejemplar es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyos 17 objetivos han quedado en suspenso desde el 2015. Si bien se trata de un excelente documento que aborda todas las esferas de la desigualdad multidimensional e incluso reconoce otros indicadores de desigualdad, no tiene fuerza de ley para presionar o sancionar a los gobiernos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Otro caso similar, fue el de la Cumbre desarrollada el 18 y 19 de septiembre de 2023, en la que se reconoció que «las desigualdades y el cambio climático están amenazando con echar por tierra estos progresos» (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2023).

Las desigualdades multidimensionales parecen ser inevitables y una característica inherente de nuestra era debido a la ausencia de una solución efectiva y la influencia de los grandes capitales que han creado redes dentro de las instituciones que deberían velar por el bienestar de la humanidad.

Por lo tanto, el resultado de este tipo de interacciones trae consecuencias que se extienden de forma tan voraz que, por ende, afectan la esfera de derechos fundamentales de las personas y el acceso a sus necesidades esenciales, que a pesar de ser inherentes a la dignidad humana; estos tienen un precio y que se ven incrementados por la brecha de desigualdad porque los encarece, haciendo que cada vez menos personas pueden pagarlos, sometiendo a miles de personas al hambre, la enfermedad y en consecuencia también a la violencia.

Uno de los principales problemas que acarrea esta estructura es precisamente la falta de democracia transparente en Latinoamérica, pues estas existen de forma tutelada e influenciadas por el andamiaje del gran capital que no conoce fronteras y que construyen detrás de las estructuras jurídicas relaciones para prolongar sus beneficios económicos. Lo cual es uno de los factores fundamentales que dilata las desigualdades multidimensionales, otros también son el desconocimiento de la población sobre sus derechos; su falta de organización y su ausencia dentro de la opinión política. También tenemos indicadores sobre este problema ya muy reconocidos por diversos teóricos, como el acceso a la educación y la falta de participación ciudadana, condiciones que resultan fundamentales para demandar a sus gobiernos lo que por derecho les pertenece históricamente.

- La desigualdad multidimensional como un problema de Derechos Humanos

Los Derechos Humanos representan una serie de herramientas de carácter jurídico creados para defender la dignidad de las personas. Dentro de sus derechos fundamentales se encuentra el acceso a la salud, la educación, el trabajo digno, una vida libre de violencia y vivir en un medio ambiente saludable. Sin embargo, al observar la realidad de las desigualdades multidimensionales en Latinoamérica y El Caribe podemos ver que la mortalidad infantil es cuatro veces mayor que en los países de la OCDE (Mata, 2024), o respecto a la educación donde un 22.7 % de los adolescentes no tiene cobertura en secundaria (UNICEF, 2020). Sin mencionar la cantidad de refugiados que vagan por el continente buscando escapar de la violencia y de las condiciones sociales de países como Honduras, Nicaragua, Venezuela, entre otros gobiernos de la región.

Estos fenómenos representan una ausencia en la observancia a los Derechos Humanos, que lamentablemente los gobiernos no ven como una prioridad, pues adoptan una perspectiva de conveniencia y que consiste en medir la desigualdad sólo desde el punto de vista del ingreso, con la finalidad de ocultar otros factores sociales incidentes que dejarían en evidencia su responsabilidad por el pésimo desempeño de sus políticas públicas, y es así, que desde las esferas gubernamentales se evade el problema político, que encierran las estructuras que se desenvuelven en la sociedad neoliberal (Arenas, 2021).

Es importante destacar que el termino pobreza y desigualdad no son sinónimos y que, desde la perspectiva de la economía, ambos son problemas relacionados con la distribución de la riqueza. Desde hace algunas décadas, gran parte de los escritos académicos abordan ambos conceptos desde la perspectiva del ingreso (Atkinson, 2016; Bourguignon, 2017) siendo el único referente para observarlos. Sin embargo, es necesario ampliar el enfoque con una mirada multidisciplinaria al fenómeno.

Durante décadas se pensó que una población es pobre debido a que no tiene los ingresos suficientes «para adquirir los bienes y servicios considerados como necesarios en su entorno social» (Arenas, 2021, p. 90). Esto reduce el termino pobreza a la capacidad de los individuos a ser parte de la sociedad de consumo dentro del aparato de reproducción social. No obstante, la desigualdad no sólo tiene relación con la cantidad de ingresos de una persona, sino también con la forma en que se distribuyen estos ingresos, las oportunidades y el acceso a sus necesidades esenciales. Desde esta perspectiva, no debería ser únicamente el crecimiento económico la prioridad de los países, sino distribuciones equitativas (Piketty, 2013). Si se observa en ese sentido, la pobreza es un asunto económico y la desigualdad tiene que ver con los derechos.

El verdadero compromiso se enfoca en encontrar la forma más eficaz de hacer progresar las condiciones de vida de los menos favorecidos y a la extensión y cumplimiento de los derechos que se pueden conceder a todos, más que a los principios abstractos de justicia social (Piketty, 2013, p. 10). Esto, por consiguiente, trae a reflexión la auténtica naturaleza del problema de la desigualdad, pues debería ser considerado como un problema en materia de Derechos Humanos y no sólo un problema económico que depende de la capacidad de las personas para formar parte de la producción y reproducción social.

- La desigualdad en Latinoamérica un análisis multidimensional

Latinoamérica cuenta con diversos países en donde las condiciones de desigualdad son abrumadoras. Sobre todo, cuando se trata de desigualdad multidimensional dentro de un mismo territorio, que se hace evidente, entre el contraste de zonas urbanas y zonas rurales en donde no hay acceso a servicios básicos.

Latinoamérica es la región con mayores índices de desigualdad, donde la baja movilidad educativa y ocupacional convierte a la sociedad en clases con una baja en términos numéricos del 88 % de los hijos de padres con una educación media alta mantienen esa posición, por otro lado, el 81 % de los hijos de padres de educación baja, siguen el mismo destino (Mata y Berniel, 2022).

En tal sentido, el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) en el año 2022 cuyo ingenioso título es «Desigualdades Heredadas» destaca el problema de la falta de movilidad social, con una antigüedad que tiene décadas y hasta siglos en el continente, lo cual apunta directamente al origen (de clase, étnico, geográfico, etc.) de las personas como una barrera para su ascenso social. He ahí, la importancia de medir la movilidad social con investigaciones a largo plazo porque permite diferenciar entre el ingreso o la pobreza, que es una variable estática, y la movilidad social intergeneracional, que debería ser dinámico. Sin embargo, los autores pudieron observar que no existe tal dinamismo, pues es casi nulo. Lo que identifica específicamente el problema estructural de la distribución de la riqueza en la región. Este problema no sólo se manifiesta en la calidad de vida de la población, sino también en la estabilidad institucional del gobierno.

Por otro lado, esta profunda división se traduce en sentimientos de aporofobia (miedo irracional a la pobreza) que lleva a la discriminación social, rechazo a los más pobres y un apego a las oportunidades que ofrecen los más acomodados. Adela Cortina (1995), explica este fenómeno desde un punto de vista psicológico donde existe una disonancia cognitiva, donde personas que tienen muy poco, discriminan a quienes no tienen nada, haciendo eco de los valores de una sociedad basada en la meritocracia. En ese sentido, el hecho que las naciones estén basadas en ideas contractualistas desde su origen, promueve la cultura del intercambio entre los individuos, y quien no tiene nada que ofrecer, no puede formar parte activa del cuerpo social.

Este tipo de ideas profundizan la discriminación y crean una situación de culpa, donde la pobreza se concibe no como resultado de un problema estructural de la repartición de riquezas, sino como un resultado producto de la negligencia de los individuos que conforman la mayoría de la población, premisa que es negada profundamente por los estudios de movilidad social presentados en este estudio, pues bajo ese falso argumento, los pobres se presentan como parias de la sociedad, excluidos del cuerpo social y son considerados elementos que desangran los recursos del Estado que debe suplir su falta de esfuerzo personal por superarse y salir de su situación.

Lo anterior, conforma un escenario peligroso en donde la aporofobia podría provocar una escalada de violencia en distintos niveles, desde el insulto, la discriminación, violencia policial injustificada, llegando hasta el punto de la represión por parte del Estado, sobre todo cuando el sector más vulnerable de la población levante la voz para exigir sus derechos como históricamente ya ha sucedido en todo el mundo.

- Conclusiones

Las relaciones de dependencia y subdesarrollo que se manifiestan en Latinoamérica y El Caribe, suponen una influencia directa en cómo se conforma la desigualdad multidimensional, pues según lo expuesto es un problema que se muestra con mayor profundidad en los países en vías de desarrollo que en las naciones desarrolladas, lo cual no significa que en las grandes potencias no existan este tipo de desigualdades, sólo que en esos países sus cifras son muy bajas debido a la existencia de un Estado de bienestar para la mayoría de su población en cuanto al acceso a ciertos derechos básicos.

El artículo define que la desigualdad no sólo es un problema de ingreso económico, su dimensión es mucho más amplia desmarcándolo hasta definirlo como un problema estructural de la distribución de la riqueza que, aunque es de naturaleza económica, afecta directamente el acceso de las personas a las necesidades esenciales; lo cual violenta la esfera de derechos fundamentales. Por tanto, se concluye que es necesario clasificarlo como un problema de Derechos Humanos de carácter político que debe superar las contradicciones del discurso de bienestar y la práctica de promesas proselitistas de acceso a bienes y servicios esenciales desde las instituciones gubernamentales.

Este problema social de orden económico necesita un abordaje holístico, pues resulta necesario profundizar más las investigaciones aquí mencionadas para generar un nivel de consciencia general en la sociedad sobre este problema, que aclare la confusa noción de igualdad de oportunidades y la vaga noción de que sólo el sobreesfuerzo y la riqueza personal nos traerá bienestar.

Agradecimiento a los revisores

La Revista «La Universidad» agradece a los siguientes revisores por su evaluación y sugerencias en este artículo:

MCP. Odaly Lissette Sánchez

Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

MSc. Manuel Vicente Zometa

Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente

Sus aportes fueron fundamentales para mejorar la calidad y rigor de esta investigación.

Referencias

Arenas, G. (2021). Desigualdad multifuncional desde el enfoque de derechos: Una propuesta teórico-conceptual. En C. Jiménez y L. López (Comps.), Desigualdad multidimensional. La construcción de las categorías y el acercamiento a la medición del fenómeno.

Costina, A. (1995). Aporofobia, el rechazo al pobre. Paidós.

FUDECEN. (2022). Informe de desigualdad multidimensional propone un pacto social por la igualdad. https://www.fudecen.org/informe-de-desigualdad-multidimensional-propone-un-pacto-social-por-la-igualdad/

Jiménez, C., y López, L. (٢٠٢١). Desigualdad multidimensional. La construcción de las categorías y el acercamiento a la medición del fenómeno. Delasalle Ediciones.

Malavé, H. (1974). Formación histórica del antidesarrollo en Venezuela. Casa de las Américas.

Marini, R. (1973). Dialéctica de la dependencia. CLACSO.

Mata, D. (2024). ¿Qué tan amplias son las desigualdades en salud en América Latina? Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe. https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2024/03/que-tan-amplias-son-las-desigualdades-de-salud-en-america-latina/

Mata, D., y Berniell, L. (2022). Desigualdad y baja movilidad social en Latinoamérica y El Caribe. Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe. https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2022/12/desigualdad-y-baja-movilidad-social-en-america-latina-y-el-caribe/

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2023). Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

Piketty, T. (2013). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.

Reporte de Economía y Desarrollo [RED]. (2022). Desigualdades heredadas. https://www.caf.com/media/4019958/red2022.pdf

UNICEF. (2020). Acceso a la educación. https://www.unicef.org/lac/acceso-la-educaci%C3%B3n

World Inequality Lab. (2022). Informe sobre la desigualdad global 2022. https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_Spanish.pdf

Wyczykier, G. (2017). La problemática del desarrollo, las clases sociales y la burguesía en América Latina: Reflexiones conceptuales. Trabajo y Sociedad, (29). http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712017000200032